첫번째 이야기

기사를 읽으면서 든 생각을 끄적 거려본다. 참고로, 정독하지 않았고, 보고 싶은 글귀만 눈에 들어온 상태에서 든 생각을 적은 것이다. 잘잘못을 논하는 것이 아니라 그저 든 생각을 나눠보자는 취지. 고로, 정쟁의 꼬투리로 보려하지 말지어다.

뭐 오른 건 오른거니 "할 말없음" 해야 겠지만, "고기값이 올라서 저물가를 체감하지 못한다"고 할 수 있을까? 과연.

국제유가 하락했음은 원인이고, 고기값 오른게 결과이니 저물가 불체감이라~ 과연.

국제유가 하락의 효과는 어디에서 나타나야 할 것이며, 그 효과를 체감할 곳은 혹시 주유소가 아닐런지?

아님, 기름을 떼는 집이나

뭐 오른 건 올랐을테니 "할 말없음" 해야 겠지만, 그 오른 폭이 50%가 된다한들 과연 삼겹살 100g당 가격이 2000원을 넘기 힘든 형국에 그 오르내림 폭으로 물가를 체감할 수 없다고 단정지을 수 있을까?

고기값이 올라서 "살기 어렵다"고 하시는 분,

국제유가가 하락했는데 "살기 좋아졌다"고 하시는 분,

원인은 뻔한데 중간과정이 모두 생략된 채 모아놓고 결과론적으로 체감을 논하다보니 이렇게 표현되지 않았을까 싶은데, 과연 체감과 저물가 사이에서 고기값이 차지하는 비중은 얼마나 될까? 궁금해지네~

사실을 사실이 아니라고 하는 것이 아니라 사실은 사실 같은데 그 해석을 너무 크게 본 것은 아닌가 하는 생각이 든다.

"사장님, 왜 이리 손님이 없어요? 이제 곧 구정이구만. 연초인데도.."

음식점에 가보면 다들 힘들다고만 한다. 체감도는 도대체 어느 나라 이야기인지 듣고 싶다. 한국은행은 시장물가에 대해 시장 이야기를 들어보고 가감을 했으면 싶다. 가중치로.

그저 생산액 비중에 따른 가중치로 산출해서 등락을 논하니 고기값이 올라 저물가를 체감하지 못한다는 결론을 내리지 않았는가 말이다. 유가하락이 기름 떼는 정육업계에 영향을 줬나 보다. 고기값이 오르지 않았다는 이야기가 아니라 체감은 실질적인 피부로 느끼는 것인데 가격의 등락에 따라 체감을 해석하는 건 쫌 아닌 듯하다.

뭐, 그렇지 않다면 이런 논리도 가능하다. 고기값이 올라서 식당에 가는 발길이 줄어 식당이 망했다. 그래서 불경기요 저물가 체감이 힘들다.

그런데 거꾸로 돌려보자. 불경기는 고기값 탓이 아니다. 물론 나름 고기시장이 좌지우지할 여지는 분명 있다. 나름 보건데 고기 유통시장은 약 25~30조원 정도로 추정하기 때문이다. 매회 또는 매주 2~3회 고기가 식탁에 오르거나 육류소비를 즐겨한다. 고기값이 올라서 "사먹지 않는다"고 할 수 있을까? 울며겨자 먹을 수 있을테지, 사먹지 않는다고는 못할텐데.

불경기, 저물가 체감이 힘든 이유는 무얼까? 식당이 호소하는 점은 무얼까?

과연, 고기값 탓인지 그건 두고 볼 일이라고 본다. 수급 속에서 고기값이 변동되니 소매시장 가격은 가능한 유지하는 방향으로 움직이는데, 소매가격의 변동폭은 그 폭이 아주 작다고 볼 수 있다. 꾸준한 소비를 위해 갖춘 속성이지 싶다.

소비자의 지갑을 열게 한다. -> 가계소득이 높아져야 한다. -> 경기가 살아나야 한다. -> 유가가 하락했다. -> 그 효과는 과연 실물경기에 영향을 끼쳤는가?

너무 광범위한 해석이 작은 틈새를 만들었지 않나 싶다. 잘 모르는 사람이 한 말이려니 해주길 바라면서, 김성호.

....

생산자물가 낮지만 고기값·공과금 '고공행진' 탓

파이넨셜뉴스 2015.1.19

국제유가 하락 등 영향에도 저물가 체감 못하는 이유는

|

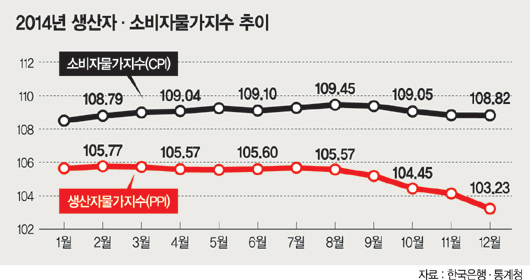

19일 한국은행이 내놓은 '2014년 12월 생산자물가지수(PPI)'에 따르면 지난해 12월 PPI는 103.23으로 4년 만에 가장 낮은 수준에 머물렀다. 국제유가 하락이 지속되면서 PPI는 5개월째 하락했다.

지난해 연간 PPI는 105.18로 전년 대비 0.5% 하락했다. 2년째 내림세다. 이 기간 소비자물가지수(CPI) 상승률은 1.3%를 기록, 2년 연속 1%대에 머물렀다.

하지만 대부분 소비자는 이런 저물가를 체감하지 못하고 있다. 한은에 따르면 소비자가 지난 한 해 동안 느낀 물가상승률은 2.6%인 것으로 조사됐다. 실제 상승률의 2배 수준이다. 소비자 체감물가가 물가상승률 통계와 차이가 나는 것은 식료품, 공과금 등 생활과 밀접한 품목의 가격이 올랐기 때문으로 해석됐다.

식료품 중에서도 고기 값 상승률이 두드러졌다. 지난해 돼지고기 가격은 1년 전보다 15.9% 올라 2011년(28.1%) 이후 가장 높은 상승률을 나타냈다. 수입쇠고기(10.7%)와 국산쇠고기(6.2%)도 가격이 크게 뛰었다. 대중식품인 달걀과 우유 가격도 각각 8.2%와 7.4% 상승했다. 초콜릿(16.7%), 비스킷(13.0%) 등 군것질거리 가격도 큰 폭 올랐다.

일부 공과금도 크게 뛰었다. 하수도료는 11.6% 올라 2013년(7.0%)보다 큰 상승폭을 보였다. 도시가스 요금은 6.4% 상승했다.

지난해 가격상승률이 높았던 품목이 많은데도 지난해 전체 물가상승률이 1.3%에 그친 것은 농산물과 석유류 가격이 크게 떨어졌기 때문이다.

채소류 가격은 1년 전보다 16.8% 내려 사상 최대로 하락했다. 두바이유 등 국제유가도 1년 동안 55% 가까이 떨어졌다.

하지만 원재료 가격 하락이 최종재에까지 반영되지 못했다. 지난해 국내 공급물가지수를 살펴보면 지난해 원재료 물가는 전년 대비 6.8% 하락했지만 중간재는 2.6% 내리는 데 그쳤다. 최종재 물가는 오히려 0.7% 상승했다. 국내 공급물가지수는 물가변동 파급경로를 가공단계별로 파악한 통계치다.

'원재료→중간재→최종재' 순서로 가격하락률이 둔화된 것이다. 단계를 거칠수록 유가 등 원재료 하락분이 반영되는 정도가 작아졌다는 의미다.

한은 물가통계팀 임수영 과장은 "유가 하락이 최종재에까지 영향을 못 준 측면이 일부 있고, 최종재에서 큰 비중을 차지하는 서비스에 원재료 가격이 반영되지 않는 점도 최종재 가격을 올렸다"고 설명했다.

......

두번째 이야기

"재료값 내렸는데… 서민 외식물가는 올라"

외식물가는 프랜차이즈, 브랜드, 좀 더 가치있도록, 좀 더 맛있게, 좀 더 편안하게, 좀 더 소비지향적으로 움직이는 결과로 보고 있다. 가격은 사실 소비자 만족으로 볼 때 다소 뒤로 밀리기 마련이다. 장사 잘 되는 집을 가보면 가격에 만족도 하겠지만 가격 보다는 '만족'이 먼저인 경우도 많다.

재료값이 내리든 오르든 재료값이 내렸든 올랐든 그 재료의 품질을 균일하게 사용했든 하지 않았든 외식가격은 그 소비자 만족을 놓고 "정한" 가격이라는 점이다. 요것은 놓치지 말았으면 좋겠다. 김성호.

......

재료값 내렸는데… 서민 외식물가는 올라

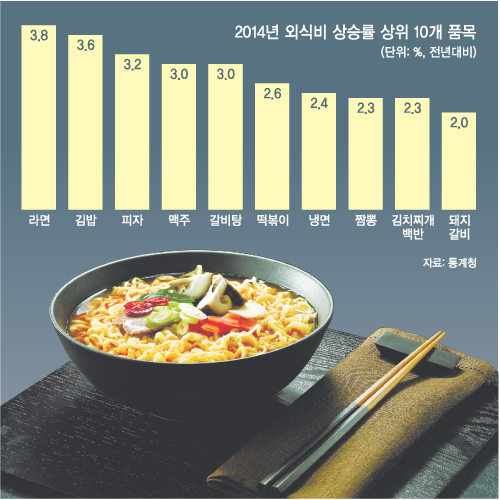

라면 3.8% 김밥 3.6% 피자 3.2%↑… 서민 즐겨먹는 먹거리 부담 커져

주요 식재료 채소값 17% 폭락에도 임대료·인건비 영향 음식값 ‘껑충’

주말에는 되도록 아이들과 함께 놀아주려고 애쓰는 40대 회사원 이모씨. 예전에는 교외로 많이 나갔지만 요즘은 집에서 가까운 곳을 선호한다. 점심이나 저녁을 밖에서 먹으려면 부담이 돼서다. 이씨는 “아이들과 놀고 나서 간단히 먹을 수 있었던 김밥, 라면, 떡볶이 가격이 오른 게 피부에 와 닿는다”고 말했다.

19일 기획재정부와 통계청에 따르면 지난해 외식물가 상승률은 1.4%로 집계됐다. 이는 전체 소비자물가 상승률 1.3%를 조금 웃도는 수준이다. 하지만 품목별로 살펴보면 서민들이 즐기는 주요 외식 품목은 상승률이 3%대에 달해 평균을 크게 웃돌았다. 2년 넘게 상승률이 1%대인 저물가 상황이라고 하지만 서민들이 즐기는 외식 품목은 상대적으로 부담이 더 커진 셈이다.

지난해 라면이 1년 전보다 3.8% 올라 조사 대상 39개 외식 품목 가운데 최고 상승률을 기록했다. 김밥(3.6%), 피자(3.2%), 갈비탕(3.0%) 등도 3%대였다. 떡볶이(2.6%), 냉면(2.4%), 짬뽕(2.3%), 김치찌개백반(2.3%), 돼지갈비(2.0%) 등은 2%대를 기록했다. 구내식당 식사비(1.9%), 삼겹살(1.8%), 볶음밥(1.8%), 된장찌개백반(1.7%), 햄버거(1.7%) 등도 전체 외식물가 평균보다 더 올랐다.

반면 학교급식비만 6.0% 감소해 유일하게 마이너스를 기록했다. 해장국(0.7%), 치킨(0.8%), 돈가스(0.8%) 등은 가격이 낮게 오른 편에 속했다.

지난해 주요 식재료인 채소 가격이 16.8%나 폭락한 점을 고려하면 일부 외식물가의 상승은 다소 뜻밖이다. 배추(-43.9%), 양배추(-43.4%), 양파(-41.0%)가 40% 이상 떨어졌고 당근(-33.7%), 파(-31.1%)는 30%대 하락폭을 기록했다. 쌀 가격은 1.8% 하락했고, 밀가루는 2.5% 상승했다. 이에 비해 지난해 돼지고기(15.9%), 수입 쇠고기(10.7%), 국산 쇠고기(6.2%) 등 축산물 물가는 큰 폭으로 올랐다. 그런데도 외식 삼겹살이나 돼지갈비보다 김밥이나 피자 가격이 더 많이 올랐다.

기재부 관계자는 “외식비는 식재료 가격뿐 아니라 건물 임대료, 인건비 등 다른 요인도 영향을 미친다”며 “한동안 가격 인상을 미루다 저물가가 이어지자 상대적으로 인상에 따른 부담이 적다고 보고 가격을 올렸을 수도 있다”고 설명했다.

'축산알기 > 국내실태' 카테고리의 다른 글

| 2014년 3/4분기 축산물 유통실태 - 1부. 종합분석 (0) | 2015.01.27 |

|---|---|

| 축산물 등급판정 통계연보(2005 ~ 2013) (0) | 2015.01.22 |

| 한우등심 100g 가격(1등급) (2007~2014) (0) | 2015.01.16 |

| 돼지고기 삼겹살 100g 가격(2005~2014) (0) | 2015.01.16 |

| 닭 도계 1kg 중품가격(2005~2014) (0) | 2015.01.16 |

댓글