알을 낳고 어미 가시고기는 떠난다. 아비 가시고기는 알을 지켜 부화시키고 키워낸다. 다 자란 새끼는 떠난다. 그리고 아비 가시고기는 돌 틈에 머리를 끼고 죽는다.

백혈병을 앓는 아이. 현실을 마주한 때 미술을 놓지못해 결국 떠난 아내. 아비는 그렇게 홀로 고군분투한다. 2년여 시간을. 그리고 마침내 골수 이식을 받게 되는데, 정작 아비는 간암 판정을 받는다. 병원비 마련을 위해 신장 검사 받은 때. 간암이 아니었다면 무척 해피엔딩인 상황. 고되고 고되어 육신에 병이 깊어가는 줄 몰랐다. 오로지 아이 하나 만을 위해 달렸다. 사릿골, 한줄기 희망의 상징처럼 등장한다. 늦었다. 보탬은 되었다. 체력이 커졌으니, 골수 이식해줄 공여자를 찾기 어려워 퇴원을 결정한 순간 마치 잘 짜여진 시나리오처럼 만난 이. 맞물려 돌아간다.

어제는 종일 민턴과 함께 했다. 9시반 만나 12시 반까지 민턴을 치고, 점심식사와 커피를 마셨고, 다시 오후 5시에 만나 치맥을 했다. 하루를 만들어내기 위해 수없이 많은 시간을 거슬러 온 셈. 공무원, 회사원, 주부들이 만나 민턴을 주제로, 일상을 주제로 이야기를 나눴다. 반가움과 함께 하는데 오는 즐거움을. 그리고, 오늘오후 골프 9홀이 예약되어 있다.

이루기 위해 달려온 삶

이루기 위해 빌고빌어 바라고바란 삶, 이제 쓸모를 찾기 보다는 삶 자체를 즐겨도 좋지 않을까!

정작 내게 남겨진 시간이 보람이요 성취이기만 한 걸까? 도대체 난 내게 어떤 즐거움을 주었고 주려고 할까? 아쉬움, 덧함, 안타까움, 덧없음, 무엇 하나 성에 차지 않는 건 맞다. 그렇지만 주어진 건 불과 몇 시간. 하루의 반은 양압기를 착용하고 잔다고 볼 때, 오전과 오후 각 한 타임씩 할 수 있을텐데, 오랜만에 투표하러 나선 장인 어른은 가던 도중 땀을 많이 흘리시고 똥을 지렸다고 하니 장인 뿐만아니라 장모까지 애환이 늘고 만다.

"너희 삶, 즐겁게 살아. 우리 걱정은 하지 말구."

자포자기인 걸까? 애쓴다는 것이 이게 다 일까? "여보, 처남은 강제로 할 수 있지 않겠어? 간병인도 두고, 요양병원도 가고. 살 사람은 살아야 하지 않을까?" 이것 또한 성에 차지 않는다.

"네. 네. 전주에서 세종으로 가는 중이고요. 뭐 하시나 궁금해서 전화했지요." 사실, 천안 방향이 아닌 논산 방향으로 길을 가던 중 서대전IC에서 내려 어머니를 뵙고 갈까 망설인 차에 연락을 드렸더랬다. "어. 어. 지금 도균이 데리러 공주 가는 길이여. 꽃 구경도 하구 그랴? 아주 좋아." 어머니의 응답에 지나쳐 간다. 정아가 아주 효녀다.

채운 이는 정아와 윤호. 바탕은 나. 그나마 쿵짝이 맞았다고 해야 할까? 참으로 알면 알아갈수록 잘 짜여진 시나리오 라는 생각이 강하게 든다. 아니 그럴 수 있겠냐마는. 모든 이의 말과 행동이 주변을 통해 세상에 퍼져나감을 볼 때. 그렇다고 해도 채우는 이와 가끔 안부를 묻는 이가 다르고, 가고오는 정이 다르고, 대함이 다르다. 속이 상하지만, 그 어디에도 장남의 아들로 아이들 자리가 최우선인 경우는 없었다. 양가 중. 그래서 그런 건 아닐지언정 내 무한한 정이 아이들과 아내에게 향했던 걸까? 아마 쿵짝은 이리도 가슴 시리도록 정확한 듯 하다.

아비 가시고기의 희생을 배우거나 우러러 보고 싶진 않다. 어미 가시고기의 욕심과 욕망을 탓하고 싶진 않다. 박인환(아내 의 새 남편)의 삶 자체를 평가하고 싶지도 않다. 여진희(아빠의 여친)의 구애를 아름답다 말하고 싶진 않다. 민 과장(의사)의 직업관에 대해 이러쿵 저러쿵 하고 싶지도 않다. '우리는 슬픈 상황에 마주쳐서 슬픈 게 아니라 슬퍼하고 싶기 때문에 슬퍼하는 거라고.'(책보고가라)라는 말이 떠오른다. 온전히 와닿지는 않지만, 슬픔이 닥친 상황이나 죽음이 닥친 상황 자체 라기 보다는 슬픔을 슬프다고 여기고 죽음을 죽는다고 여기는 한 끗 차이가 있음을 느끼게 해준다. 장인을 위하는 장모, 그렇기 때문에 떨어지고 싶지 않고 요양병원에 가는 순간 죽는다 라는 생각에 사로잡힌다. 곁에 두지 않으면 불안하다. 몸에 탈은 나고 상처가 늘어나도 곁에 두고 지켜보는 게 낫다고 여긴다. 골병이 들고 들어 함께 죽는다 라는 생각조차 하게 된다. 벌써 몇 년이나 간병아닌 간병을 한 것일까. 곁에 있어 안심은 된다. 그렇지만 볼 수 있고 언제라도 대화할 수 있는 안심 덕분에 넘어지거나 하는 위험으로부터 항시 불안해진다. 틀에 짜인 요양병원에서의 삶을 연명이라 부를 지 모르겠다. 낯선 장소, 낯선 곳. 여럿 모르는 이와 함께 있어 즐겁다기 보단 언제 죽음에 발을 내딪을지 모를 상황에서 즐겁지 아니한, 모른채 하기에는 어려운 장소. 분명 반가운 상황은 아니다. 다만, 함께 머문다고 해도 함께 하는 시간은 적다라는 사실을 말하고 싶다. 밥 먹을 때와 걸을 때, 혹은 씻길 때. 낮밤이 바뀐 지 오래이니 TV를 함께 보질 않는다. 일어나서 바디프랜즈 안마기를 한다. 몸에 자극을 준다. 과연 옆에서 본 게 맞기나 하겠냐마는. 골병이 든다는 건 모두가 인정한다. 그래서 절충점으로 간병인을 부르자고 해도 싫단다. 목욕이나마 부르자고 해도 싫단다. 모 아니면 도 라는 듯이 극과 극의 선택 만 있다고 여긴다. 그게 아닌데, 딸과 아들의 위하는 마음조차 색이 바랜다. 요양병원에 가기 싫은 마음을 이해하겠다. 손목 수술을 하게 되면 입원하겠다는 말도 이해하겠다. 그렇다 할지라도, 미루지 말고 할 수 있는 하나씩 해보면 좋겠다. 간병인 부르기 부터. 소식 끊고 둘이 살아간다고 한 들 어찌 그게 둘 만의 삶이라고 할까. 자식된 도리 만이 아니라 부모된 예의 또한 갖추면 좋겠다. 쿵짝을 맞추기 위해서라기 보다 어차피 피일차일 미룬 들 맞춰질 쿵짝에 더 잘 대비하기 위해서라도. 뜻이 없으니 떠날 채비인 양 가시고기의 아비를 그렇다 여기지 말자. 홀로 감당할 수 밖에 없기에 주변의 도움이 있었고, 결국 어미 가시고기에게 맡겨졌음을. 백혈병을 앓던 아이, 미술을 사랑한 아내, 무척이나 아이에게 헌신한 아비, 각자의 역할이 훌륭하다. 홀로 감당하려들지 말고 진지하게 하나씩 풀어내보자. 포기하지 말고. 다를 거라는 건 알지 않은가?

변화를 주면 달라지기 마련이다. 자연스럽게. 달라진 상황이 마음이 불편해지면 다시 되돌릴 수 있다. 반드시 그래야만 하는 건 아니니까. 믿고 안 믿고의 문제가 아니라 숙련된 세신사의 손길을 받아보면 달라질 거라고 믿는다. 우리가 할 일은 장인을 설득하는 것이 아니라 목욕탕에 가서 미리 약속한 세신사(나중에 집에 방문할 요양사)에게 세신을 맡겨보면 어떨까? 말을 붙여보게 하고 편안하시지요? 라면서 꼬셔보면 어떨까?

왜? 아빠는, 왜? 장인은, 이란 말 보다는 싫은 건 싫은 거다. 낯선 이에게 몸을 맡기고 싶지 않다는 건데 목욕탕은 가니까, 꽉 막힌 고집 인식에 활로를 뚫어보자. 장모의 손목이 아작나기 전에. 기꺼운 마음으로 작전을 짜다. 함께 머리를 맣대고.

... 어차피 시간은 가고가니 멀리 돌아가는게 사실 먼 길이 아니라 관계가 깊어지는데 걸리는 여정으로 여기자. 김성호.

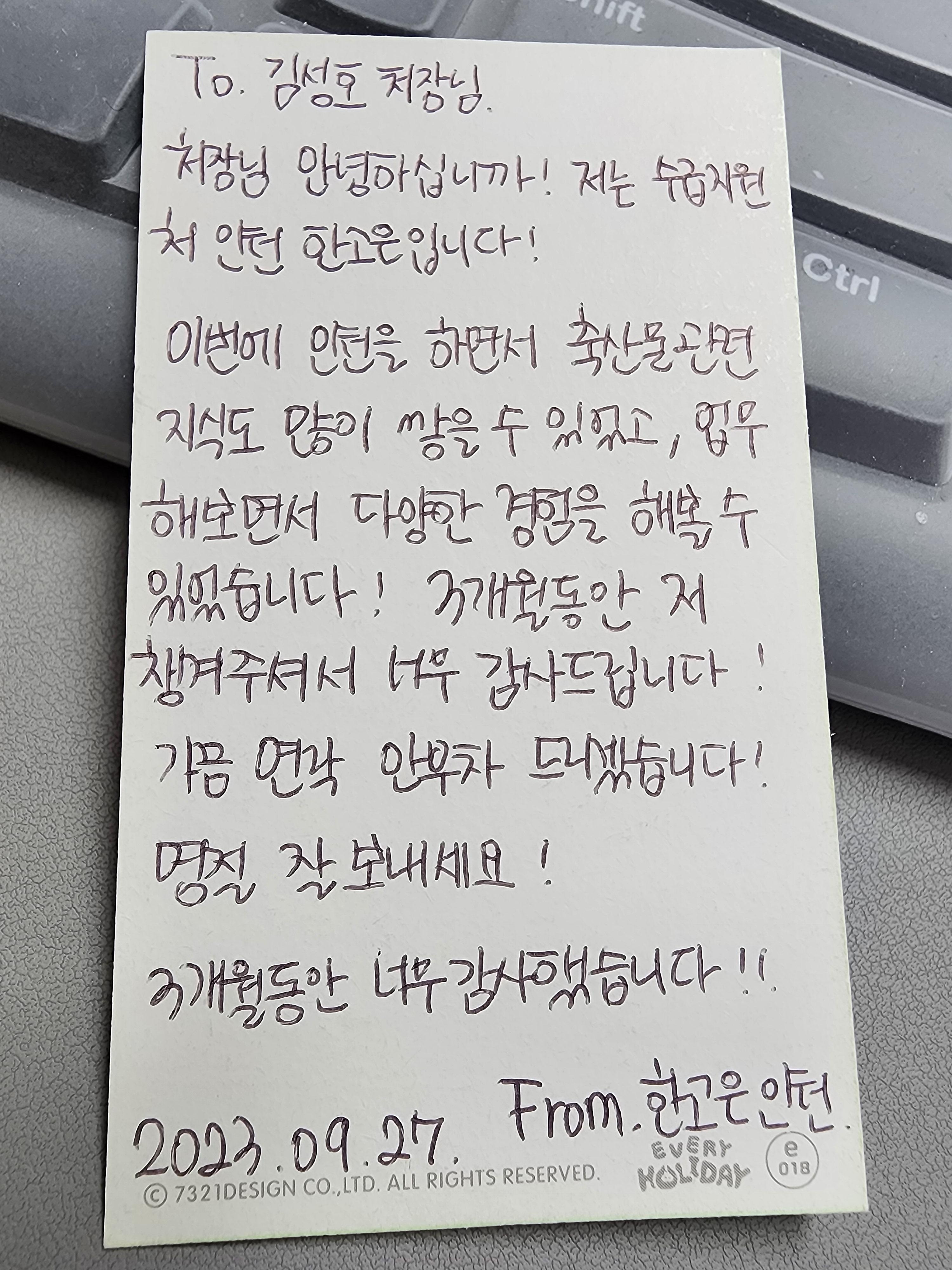

책갈피로 사용 중인 '행운 가득' 메모장에서 기운이 복돋는다.

'실천 > 읽기(도서 추천), 2022.4.16.~' 카테고리의 다른 글

| 천재 작가가 재벌 여친을 안 숨김 (0) | 2024.04.12 |

|---|---|

| 아들러 심리학을 읽는 밤 (0) | 2024.04.12 |

| 오베라는 남자 (0) | 2024.04.08 |

| 책 목록 (0) | 2024.04.08 |

| 소크라테스는 말했다. (0) | 2024.04.06 |

댓글